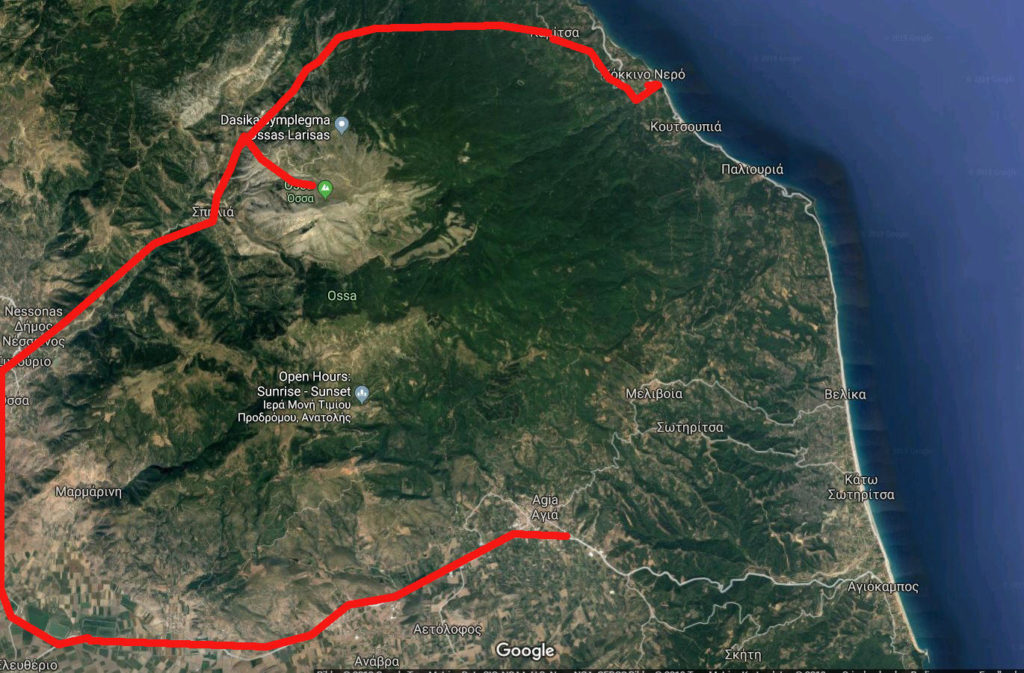

Der Pilion ist der Nachbarberg südlich von Ossa und Mavrovouni. Sein Gebirge türmt sich bis 1600 Meter hinauf, darüber wurde hier schon berichtet, es soll nicht wiederholt werden. (https://minoan.wordpress.com/2011/08/29/hei-wu-abermals-im-land-der-griechen/ )

Mehr aus Zagora: Knochenarbeit und rote Äpfel. (27-30. August 2013)

Der Weg von Mavrovouni zu den Orten des Pilion ist weit, obwohl beide Berge aneinander grenzen. Das liegt an unüberwindbaren Bergriegeln und einem großen Jagd- und Naturschutzgebiet, das sich an den nördlichen Hängen des Pilion ausdehnt. Also muss man zuerst zur Hafenstadt Volos fahren, das Pilion-Massiv halb umrunden, sich bis zum Skigebiet Chania hinaufschrauben, um dann wieder hinab zu gelangen, durch dichte Buchen- und Eichenwälder, bis man dann in die Apfeldörfer gelangt, die sich ober- und unterhalb der Serpentinenstraßen an den Hang zwängen. Ziel: Zagora.

Der Pilion ist als Reiseziel beliebt, insbesondere bei einheimischen, „naturverbundenen“ Touristen, die die Ursprünglichkeit Griechenlands suchen. Einst war Pilion mit seinem dichten, regenreichen Wäldern Zuflucht- und Wirtschaftsraum seiner vorwiegend slavischstämmigen Bevölkerung, die Dörfer und Kleinstädte in den Bergen waren weder für Piraten noch die osmanischen Besatzer beherrschbar. Ortsnamen der wichtigsten Siedlungen wie Tsangarada (Zarograd, Königsstadt) oder Zagora künden noch heute davon. Heute leben die Ortschaften von Land- Forstwirtschaft und Tourismus. Die historische Bausubstanz der meisten Ortschaften ist mittlerweile durch noch „authentischere“ Bauten ersetzt und erweitert worden. Leider. Dabei bediente man sich der Klischees über „authentische“ Architektur, die in den späten 1980-er Jahren entstanden. Sie orientierten sich an den damals hier noch vorhandenen Bauten Osmanischer Zeit des 18. und frühen 19. Jahrhunderts. Zusammen mit den (heute noch existierenden) grünen dichten Wäldern entstand das Klischee eines alternativen „unser Griechenland“.

Während die Wälder auch heute noch weitgehend intakt sind, wurden die meisten der historischen Bauten in den Touri-Dörfern ein Opfer dieses Klischees. Aufsteigend von Volos wurde das erste Opfer Makrinitza, dann folgten Portaria, Tsangarada und Kissos. Romantisch mit Steinmauerwerk verkleidete Betonburgen und Hotelanlagen säumen die gut ausgebaute Bergstraßen, Busladungen ergießen sich in „Dörfer“, die „Yes-Please“ traditionellen Honig bis hin zu Apfelessig anbieten. Und jedes Haus ist eine Taverne mit Bergflair. Dass wir wieder in den Pilion fahren, hat etwas mit der Verwandtschaft zu tun, die da ein Ferienhaus hat, glücklicherweise in einem der letzten Orte, die noch nicht ganz heimgesucht worden sind (hier liest ja keiner mit, also Finger weg): Zagora.

In Zagora lebt man vorwiegend von der Landwirtschaft, um nicht zu sagen: einer Monokultur von Äpfeln. Monokultur ist wiederum übertrieben, denn es werden zu 90% rote Äpfel („Zagorin“) angebaut, aber gelegentlich auch gelbgrüne Äpfel.

Unten im Dorf treffen wir uns bei Niki, der Taverne schlechthin. Unser albanischer Kumpel Leftheris freut sich, seit über zehn Jahren treffen wir uns immer hier. Wir sind „Shok“ wie er immer betont, was auf Albanisch einen guten Freund meint. Langes Drücken ob des Wiedersehens. Jedes Jahr das selbe Ritual. Er sitzt vor der Taverne an der Straße, zusammen mit seinen Landsleuten, die seit gefühlt ewiger Zeit mit ihrer Hände Arbeit und teils mit merkantilem Geschick – den Wohlstand des Ortes mehren. Anfangs mit Hilfsarbeiten in der Apfelernte, dann mit Bauarbeiten, heute auch mit Geschäften und Handwerk. Unser Lieblingskellner entstammt schon aus der 2. Generation. Ein pfiffiger Typ, der perfekt Griechisch spricht, und Witz und Humor auf seiner Seite hat. Geboren in Albanien, seit 17 Jahren hier, Lehre zur Elektrotechnik gerade abgeschlossen. Er will nach oben: eine Zusatzausbildung zum Aufzugsmonteur ist gerade sein Thema. Zurück zu Levtheris: beide verständigen wir uns auf schlechtem Griechisch, wobei Levtheris allerdings die wundervolle Gabe hat, einfach fehlende Worte durch phantasievolle Neubildungen zu ersetzen, die zuweilen mit Stirnrunzeln, zumeist aber mit großer Erheiterung quittiert werden. Den Rest gestaltet er mit ausdrucksstarken Grimassen, wie man sie seit Ende der Stummfilmzeit kaum noch kennt. Ein genialer Dadaist auf jeden Fall, seine Erzählungen sind absurd, ihr Wahrheitsgehalt niemals überprüfbar, aber witzig und bizarr. Und immer wieder heißt es: „Bisur !“ (Albanisch: Prost), und es folgt die gegenseitige Bestätigung, dass wir eben „Shok“ sind.

Niki ist berühmt für ihre Fleischgerichte. Wir fragen, ob es Katziki (Ziecklein ) gibt, die sind gerade aus, aber es gebe „Trago“. Das sei der Vater von Katziki, der junge Kellner sagt, nein, es sei der ältere Bruder, nein, der Schwager, usw. Immer mehr verdrehen sich im Spaß die Verwandtschaftsverhältnisse des Tieres, der Kellner bekommt Kicher- und Lachanfälle, verschluckt sich, muss nochmal reingehen, um sich zu beruhigen. Kommt wieder raus, bekommt Lachanfälle, wir liegen ohnehin halb unter dem Tisch, und bald lacht die halbe Taverne, ohne zu wissen, worum es eigentlich geht. Später kommt ein älterer Herr zu uns an den Tisch. Er wollte sich bedanken. Selten habe er so fröhliche, lachende Leute erlebt, das habe sein Herz geöffnet. Und wir hatten schon Angst, wir hätten uns daneben benommen.

Bei Niki in Zagora

Wir nehmen also den Trago. „Tragos“ bedeutet nämlich „Ziegenbock“. Trago, Bock, mundet übrigens köstlich. Das hatte ich nicht erwartet, denn man sagt gemeinhin, Ziegenfleisch würde nur in Form junger Milchziegen schmecken, Böcke wie unser Trago hingegen seien zäh, und das Fleisch würde stinken. Niki erklärt uns das Geheimnis: Man lässt das Fleisch sehr lange bei kleiner Flamme simmern, 5 Stunden lang, manchmal stünde das Fleisch auch den ganzen Tag im Ofen. So verliert es den Bocksgeruch und wird butterzart, es wird anschließend in einem zwiebelhaltigen Sud gewürzt, typisch sind neben Oregano und Thymian, vor allem Zimt und Koriander. Auch Zitrone gibt man hinzu, es gibt auch die Variante „Kokinisto“ auf der Basis von Tomaten.

-

-

Nikis Taverne an der Dorfstraße von Zagora

-

-

Mesedes und Tzsipuro

-

-

Galotiri , Schafskäse in Milch

Zu späterer Stunde, wenn fast ausschließlich Stammgäste im Saale sind, dreht die Stimmung noch einmal auf. Nun geht die Unterhaltung quer durch den Saal. Der eine neckt und provoziert den anderen, es gibt kaum Hemmungen, Jung und Alt ziehen sich gegenseitig mit ironischen Bemerkungen hoch, jeder kennt ohnehin jeden. An der Wand blubbert der Fernseher vor sich hin, in einer Ecke sitzt die Wirtin über einem Berg Zettel, sie soll eine Hochzeit im Lokal organisieren, jetzt soll sie über das Handy skypen, ruft den jungen Kellner, „komm, drück doch nochmal den Knopf, damit ich sehen und sprechen kann“. Die Musikanlage spielt derweil alte Rembetiko-Musik aus den 20-er Jahren. Natürlich werden ausreichend Mesedes konsumiert, wichtige Grundlage für die üblichen Getränke, vor allem Tsipuro (Tresterschnaps), Wein und diverse Biere. Natürlich redet man auch über ernste Dinge: beispielsweise die Apfelernte. Die fällt wohl dieses Jahr schlecht aus – im Frühjahr war es lange zu kalt und feucht, viele Blüten sind abgestorben. Für die Bauern und ihre zahllosen Erntehelfer ein herber Schlag. Man kann für sie nur hoffen, dass sie an der Preisschraube drehen können. Immerhin sind sie schon seit Jahrzehnten in einer Genossenschaft organisiert, so dass sie gegen Großhändler und Lebensmittelindustrie mit einer Stimme sprechen können.

Den nächsten Tag durchstreifen wir den Pilion, seine Orte, das erklären die folgenden Bilder.

-

-

Tsangarada Zwei der wenigen, noch erhaltenen historischen Häuser, so genannte „Archontika“ (Herrenhäuser). Zwischen der Bauzeit der Häuser liegen nur etwa 30 Jahre. Das eine, erbaut in den 1860er Jahren, nimmt noch den osmanisch-griechischen Stil auf, während das Hintere, entstanden um 1900, einen zurückhaltenden, westlich-klassizistischen Stil reflektiert

-

-

Unterschiedliche Behandlung der Kranzgesimse beider Bauten zeigt die stilistischen Wandel

-

-

In Tsangarada steht eine beeindruckend alte, gewaltige Platane auf dem Dorfplatz

-

-

Der Ort Kissos mit Kirche im Hintergrund

-

-

Kissos: Kirche aus dem 18. Jahrhundert

-

-

Wandfresken in der Vorhalle der Agia Marina

-

-

Kann leider nicht besichtigt werden, da in Restaurierung

-

-

-

Romantischer Tankstop: über das „Benzinadiko“ winden sich Ranken von Kiwi

-

-

Im Pilion: Wolken kratzen an den bewaldeten Bergen

-

-

Unterhalb von Tsangarada: Der Badestrand von Milopotamos mit dem natürlich entstandene Felsentor

-

-

Abendstimmung in Zagora

Kulinarisches Highlight an einem der folgenden Abende ist dann aber nicht Trago Bock, sondern ein Fisch namens Synagrida (Συναγριδα, Zahnbarsch). Am Vortag im Lokal „Sevach“ (Σεβαχ) in Chorefto (unterhalb von Zagora, am Meer) bestellt, wurde er von einem Fischer mittags vor der Nahe gelegenen Insel Skiathos gefangen und angelandet, dazu gemeinsam mit einem Haufen „Karavides“ (Kaisergranaten). Am Abend durften wir die Tiere noch einmal bestaunen, dann kamen sie in die Küche und auf den Grill. Wenige Zeit später das Ergebnis: Synagrida dürfte mit Abstand der beste Mittelmeerfisch sein. Festes, weißes Fleisch, zartes Aroma, einfach Klasse. Die Kaisergranate als Vorspeise, dazu Vlita (gedünsteter Gemüseamaranth mit Zitrone in Öl) und Salat: ein Gesamtkunstwerk. Die Preise sind am Ende (Fisch ist grundsätzlich teuer) nicht einmal so gesalzen, wie befürchtet – sehr zu empfehlen jedenfalls, denn an anderen Orten im Pilion zahlt man für Tiefkühlfisch schnell mal das Doppelte. Wichtig ist, dass man den Fisch vorbestellt – denn kein Wirt kann es sich leisten, solche Fische auf Verdacht „auf Lager“ vorzuhalten.

-

-

Die Meeresfauna vor dem Grill: Synagrida (oben) und Kavouria (unten)

-

-

Vlita (Gemüseamaranth, Amaranthus lividus)

-

-

Synagrida

-

-

Karavides