Reisebericht

Die Reisen des Hei-Wu im Lande der Griechen.

Thessalien, 2014.

Agiocampos, Mavrovouni. Erste Septemberhälfte 2014.

Es stehen dieses Jahr keine weiten Rundreisen durch Griechenland an. Eigentlich ist meine Motivation darüber, Berichte über Griechenland zu schreiben, auch merklich gesunken, seit jeder in Deutschland angeblich weiß, wie es um Griechenland bestellt ist.

Dennoch mache ich einen Versuch. Griechenlandreisende kennen das Festland Griechenlands oft nur von der Durchfahrt: kahle Hügel, garniert mit öden Werbetafeln, säumen den Weg, hässliche Ortsdurchfahrten signalisieren nur ein: weg hier! Irgendwie erreichen selbst Individualtouristen den Ort ihrer Träume: eine Insel, deren Inneres genau so aussieht, wie gerade beschrieben, dafür aber wenigstens von einem blauen Postkartenmeer umspült. Am Hafen umgeht der Pauschaltourist den „Yes-Please“- Werbern gekonnt, doch selbst im individuellsten Geheimtiptdörfchen sind die Häuser „ganz traditionell“ alle weiß gestrichen, es gibt blaue Fensterläden, die Ureinwohner tanzen Sirtaki und irgendwann geht über irgendeiner Klippe auch noch die Sonne unter.

Wir bleiben statt dessen mal nur in Thessalien, insbesondere in der Gegend um Mavrovouni, einem bewaldeten Bergmassiv, das sich zwischen dem Pilion und dem Berg Ossa (Kissavos) erstreckt. Etappe der Anreise ist zunächst die Großstadt Larissa, dann wird der Ferienort Agiokampos an der Ägäisküste angesteuert, der auch dieses Jahr wieder unsere Heimat sein wird.

„Mavrovouni“ bedeutet: schwarzer, dunkler Berg. Dunkel ist diese Berglandschaft, die an der Küste der Ägäis sich zwischen dem Bergmassiv und der Halbinsel Pilion südlich, und dem Ossa und Olympmassiv nördlich erstreckt, durch seine dichten Wälder. Es ist mein ganz spezielles Griechenland. Hier gibt es keinen Sirtaki und keine blauen Fensterläden. Aber auch keine Jack-Wolfskin-Mumien, wie sie nach einigen Jahren ihres Verschwindens in den Schluchten des Olymps gelegentlich wiedergefunden werden.

Um Mavrovouni zu erreichen, fliegen wir erst – von Halle/Leipzig aus – mit dem leider immer unumgänglichen Zwischenstopp Frankfurt, Athen an. Leichter erreichbar wäre Larissa natürlich über den Flughafen Thessaloniki, die Station Athen fliegen wir jedoch aus verwandschafts- und verkehrstaktischen Gründen an. Dort steht nämlich, in einem verwilderten Vorgarten versteckt, unser Auto, ein mittlerweile 25 jähriger alter Citroen, der uns schon seit -zig Jahren wie ein geduldiges Maultier durch Griechenland begleitet. Der Lack ist mittlerweile in der griechischen Sonne blind geworden, die Türschlösser funktionieren nur bei gutem Zureden, aber technisch ist der Wagen an sonst nahezu in Ordnung, sogar neuen „TÜV“ haben wir.

Über die ziemlich leere Autobahn rasen wir am nächsten Tag in das ca. 350 km entfernte Larissa. Dass die Autobahnen so leer sind, hat Gründe, und die sind der Krise geschuldet.

Eine Raubritterburg aus lauter Kassenhäuschen. Eine Mautstation auf der Autobahn Athen – Thessaloniki.

Alle Nase lang versperren Mautstationen den Weg, einige sind neu entstanden, alle haben abermals massiv die Preise erhöht. Für die Strecke nach Larissa zahlt man knapp 50 Euro, das ist fast mehr, als das Benzin, das mit knapp 1,80 € auch nicht gerade billig ist. Kaum ein Durchschnittsverdiener kann sich solche Fahrten hierzulande noch leisten. Fernbusse sind da eine Alternative, günstiger, aber entsprechend unbequem. Die Bahn ist schneller, aber auch teurer.

Von Larissa aus erreichen wir, mit einem Zwischenstopp bei Freunden, den Vorort Platykampos, innerhalb etwas einer dreiviertel Stunde die Kleinstadt Agia, die auch so etwas ist wieder Marktort der kleinen Dörfer im Mavrovouni. In Agia endet die thessalische Ebene, hier wird die Landschaft wild und interessant, wenn man die 12 Kilometer Serpentinenstraßen an den Badeort Agiokampos an die Ägäisküste fährt. Agiokampos ist im Sommer die absolute Ferienhölle. Wer Ruhe oder gar Erholung sucht, sollte diesen Ort bis Anfang September meiden.

Doch danach, mit Beginn der Schulferien, kehrt schlagartig Ruhe ein. Die unzähligen Strandbars motten ihre Schirme und Liegestühle ein, das Wetter wird wechselhaft, nun kehren auch die herrenlosen Hunde wieder zurück an den Strand, während die ebenso herrenlosen Katzen sich um die wenigen Gäste der wenigen, noch geöffneten Restaurants balgen, in der Erwartung, noch den ein oder anderen Fischkopf ergattern zu können. Noch mehr als die Katzen lieben auch wir diesen Fisch, der hier serviert wird. Seezungen, Barben, Lithrinia, Synangrida ( die letzten kenne ich nicht auf deutsch), und eine besondere Delikatesse – ein „Meeresskorpion“, ein merkwürdiger roter, stachliger großer Fisch, der schon mal mit seinem Gift Menschen ernsthaft attackieren kann. Wenn er lebt, und nicht bei uns auf dem Teller liegt. Gefangen werden die Fische auf dem Meer vor Agiocampus, abends sieht man die beiden größeren Schiffe, die tagsüber im Hafen liegen, vor der Küste hell beleuchtet umherziehen, mit einigen kleineren,, ebenso beleuchteten Booten im Gefolge. „Kaiikia“ nenne sich diese kleinen Bootsprozessionen, die mit ihren Scheinwerfern die Fische ins Netz locken.

Agiokampos war noch vor wenigen Jahrzehnten ein unbedeutender Flecken mit wenigen Fischerhütten, bis es für die im nahe liegenden wohnenden Bürger Larissa schick wurde, Ferien am Meer zu verbringen, und hier Wohnungen zu bauen.

Im wilden Mavrovouni

Das Gebirgsmassiv „Mavrovouni“ vom nördlich gelegenen Kissavos-Gebrige aus gesehen. Dazwischen gelegen der Kleine Hügel „Aetolofos“ (Adlerberg) in der Ebene liegt (hier nicht im Bild) die Kleinstadt Agia.

Antrittsbesuch bei P. in Agiocampos. Seine einst gut gehende Taverne wollte er schon längst aufgeben. Aber die Langeweile hält den über 80jährigen davon ab, den Laden weiterzugeben oder zu schließen. Wir gehen vorbei, Smalltalk. Etwas unverfängliches, Politik zum Beispiel. „Wen habt Ihr jetzt als Bürgermeister?

Er zieht ein verächtliches Gesicht. „Einen aus Athanati“. „Sein Vater hat sechs Jahre gesessen“

Einem Fremden erschließt sich diese Aussage nur mühsam. „Athanati“ könnte „die Unsterblichen“ bedeuten. Ist der neue Bürgermeister ein Untoter? Wohl kaum. Und einen Ort Namens „Athanati“ sucht man auf der Landkarte der Umgebung vergeblich.

1923 wurde der Ort umbenannt. Heute heißt er Melivia, liegt ziemlich weit oben, von der Küste entfernt, in den Bergen, nicht im Mavrovouni-Massi, sondern im danebenliegendem Ossagebirge (Kissavos). Melivia ist heute Hauptort der Verbandsgemeinde Melivia, zu der auch viele Dörfer Mavrovounis gehören.

(Über Melivia und den damaligen kommunalpolitischen Streit 2010 hatte ich geschrieben, das war aber in „Halleforum“ – ggf. stelle ich das alles mal neu hier ein – wie gesagt: gegebenenfalls)

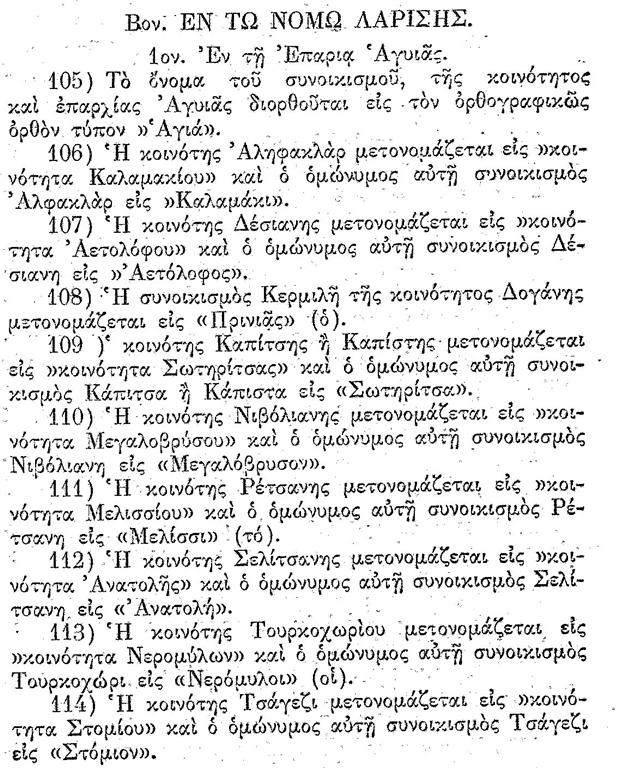

Die anderen Orte in der Nachbarschaft, die auf alten Karten verzeichnet sind, etwa „Selitsani“, „Nivoliani“ oder „Voulgarini“, gibt es heute auch noch. Größtenteils 1923, aber auch noch später, teils erst nach dem Bürgerkrieg und in der Zeit der griechischen Militärchunta, wurden sie per Dekret umbenannt.

Die Umbenennung der Ortsnamen Thessaliens ist jener Teil der „Kleinasiatischen Katastrophe“, der aus dem Blickfeld der Geschichte gerückt ist. Im Vertrag von Lausanne einigten sich Griechen und Türken auf einen Bevölkerungsaustausch, was zunächst harmlos klingt, aber in Wahrheit menschliche und kulturelle Tragödien bedeutete. Griechen, die die Massaker 1922 und -23 in Kleinasien überlebten, wurden abgeschoben, und im Gegenzug hatten alle „Türken“, die in Makedonien und Thessalien lebten, das Land zu verlassen. Als Türke zählte, wer nicht Grieche sein wollte, auf seinem muslimischen Glauben bestand, oder statt Griechisch weiterhin darauf bestand, Türkisch oder aber auch eine slavische Sprache als Muttersprache angab. Dies waren in Makedonien und Thessalien vorwiegend Mitglieder der slavisch sprechenden Bevölkerung, die in den Bergdörfern zuweilen sogar die Mehrheit stellte.

Dabei scheint die Aufteilung der Bevölkerung unklar gewesen zu sein. Orte, die „Voulgarini“ heißen, mögen etwa als Besonderheit so bezeichnet worden zu sein – so wie „Teutschtental“ im Saalkreis. In der Ebene trugen die Orte vorwiegend – aber nicht alle, vorwiegend die großen, antiken – nicht, wie etwa Larissa, – türkische Namen. Es muß einst ein irgendwie ein funktionierender Mischmasch aller möglicher Sprachen gewesesen sein, der hier bis in die Mitte des 19.Jahrhunderts in Thessalien herrschte. Heute sprechen sie alle Neugriechisch. Neugriechisch ist nun fas überall lingua franca in Griechenlann. Doch manchmal hört man immer noch das Fluchen : „Ai siktir“ (Zum Teufel), oder „aide!, „Los!“ was, im ganzen Balkan so heißt, und slavischen Ursprungs ist. Die griechischen „Melinzanes“ (Auberginen) heißen hier auch schon mal „Patlitsanes“, und der „Buru“, eine aus Zinkblech gedengelter Grillkamin, hat seinen Namen vom türkischen Kamin. Das ist noch heute Dorfsprech.

Wer sich dann 1923 weigerte, „Grieche zu sein“, „Griechisch zu sprechen“, wurde ausgewiesen, verlor Hab und Gut. Entschädigungsansprüche ehemals makedonischer Familien werden bis heute per Gesetz ausgeschlossen.

Insbesondere Linke und Kommunisten erinnern sich an dieses Kapitel der Geschichte. Das resultiert aus der Zeit, als sich in den 1920er Jahren die Hoffnung der Kommunisten auf dem Balkan auf einen „panslavischen“, kommunistischen Staat gründete, der auch weite Teile Nordgriechenlands einschließen sollte. Ob die Umbenennung der Ortsnamen ein erfolgreicher Schlag gegen die Gefahr des vorrückenden Kommunismus war, mag dahin gestellt sein.

Umbenennung der Ortschaften in der Provinz Agia, Gesetzblatt von 1923. „Agyia“ wird zu „Agia“, „Desiani“ zu „Aetolofos“ usw…

Denn weder die slawische noch türkische Geschichte läßt sich aus Nordgriechenland zu eliminieren, ebensowenig wie die griechische Geschichte aus Kleinasien, der Krim oder dem Nordbalkan. Die alten Ortnamen, wie man sie in historischen Karten oder Reiseberichten lesen kann, reden noch. Vorwiegend in der Ebene herrschten türkische Ortsnamen vor: Topouslar (heute Platykampos), oder Kililer – das einzige Dorf, dem man seinen alten türkischen Ortsnamen nach einem Umbenennungsversuch zurück gab, denn in Kililer fand ein griechischer Aufstand gegen türkische Grundbesitzer 1910 statt. (Bei „Aufstand“ und „Kililer“ bitte nicht dem Google-Vorschlag „Killer“ folgen.

Besser hiervon ausgehen, und dann „andere Sprache“ anklicken: http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CF%87%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9A%CE%B9%CE%BB%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%81 )

Bei der Umbennenung verloren Orte wie „Voulgarini“ (Das „Bulgarische“) ihre Namen, und wurden nach „Elafos“, frei übersetzt mit „Rehhausen“) umetikettiert.

Selitsani heißt heute offiziell „Anatoli“ („Osthausen“), Nivoliani muss sich heute „Megalovriso“ (große Quelle) nennen.

Eine Übersicht über die Umbenennungen mit einer großen Konkordanz – für Heimat- und Regionalforscher unerlässlich – gibt es hier:

http://www.lithoksou.net/p/metonomasies-ton-oikismon-tis-thessalias

Während dieses Kapitel der Geschichte weder in griechischen Geschichtsbüchern noch heutigen Reiseführern gebührend erwähnt wird, konnten dennoch die alten Ortsnamen, die von einem interessanten multikulturellen Leben der Dörfer im osmanischen Reich künden, auch nach einem knappen Jahrhundert nicht ausgelöscht werden. Die neuen griechischen Namen stehen auf der Karte und in Google-Map, doch die alten Namen existieren im Sprachgebrauch bis heute. Und sie werden weitergegeben.

„Se-li-tz-ni“ trommelte mein angeheirateter „Vetter“ und Freund vor bald zwanzig Jahren aufs Amaturenbrett, damit ich mir die alten Namen merke. „Ni-vol-ja-ni !“. Er hatte mich zu einer ersten Fahrt durch das Mavrovouni- und das Kissavosgebirge mitgenommen, seine alte Heimat, die nun auch meine Zweite ist. Die Namen habe ich mir gemerkt, mehr noch erinnere ich mich schon an die „Herrengedecke“, die wir in jedem Dorf orderten, und die man unaufgefordert bis heute in jeder thessalischen Taverne erhält, wenn man einen „Tsipouro“ bestellt. Zum jeweiligen Tsipouro ( ein Tresterschnaps) gibt es immer reichlich Mesedes ( Vorspeisen, Herkunft des Wortes bitte googeln). Das ist bis heute so in Thessalien geblieben, und keineswegs nur in den Dörfern.

Zurück zu unserem Wirt P, in Aghiokampos. Er benutzt die alte Ortsbezeichnug „Athanati“. Er benutzt, wie viele andere, diese alten Ortsnamen aus Gewohnheit, aus Tradition und Heimatverbundenheit. Gerade er ist des Kommunismus eher unverdächtig. Warum aber die Verachtung im Gesicht, wenn er von den „Athanati“ spricht?

Sicher auch deshalb, dass Melivia der alten Gemeinde Aghia nach der kommunalen Neuordnung den Rang als Provinzhauptstadt abgelaufen hat. „Er hat sechs Jahre gefressen“ bedeutet: im Gefängnis zugebracht. Athanati-Melivia hat in den Erzählungen der Mavrovounites einen schlechten Ruf. Der Ort habe immer von Kriminalität gelebt, sagt man. Heute heißt es, ein Großteil der Bevölkerung lebe vom Drogenhandel, insbesondere vom Anbau von Marihuana. Dazu muss man noch wissen, dass der Umgang mit Cannabisprodukten in Griechenland etwa den Stellenwert besitzt wie Kinderpornographie in Westeuropa. In Griechenland „in anständiger Gesellschaft“ eine Diskussion über die Legalisierung von Cannabis zu beginnen, sollte man besser unterlassen. Auch diese Abneigung hat historische Wurzeln, aber lassen wir das Thema. Nur soviel: Jeder anständige Mensch hier unten in der Ebene weiß ganz genau, wie die „Athanati“ da oben den Stoff anbauen. „Die hängen Blumentöpfe hoch oben in die Olivenbäume, das siehst Du dann weder von unten noch von oben mit dem Hubschrauber“. An der Theorie könnte etwas dran sein. Denn trotz meiner vielen Streifzüge durch die Wildnis in den Bergen von Mavrovouni oder des Kisavos habe ich dergleichen nie gesehen.

Statt baden: sich in den Wälder verlieren…

Begeben wir uns also in die Wälder ringsum der Dörfern im Mavrovouni.

Dazu empfiehlt es sich, einfach von kleinen Ortschaften in der Ebenen – sei es nun der Touristenort Agiokampos oder der Kleinstadt Agia – unseren kleinen alten Peugeot zu besteigen (oder einen Geländewagen, tut das gleiche, aber ist halt schade um den Lack) und einfach die als harmlose Feldwege beginnenden, dann in den Bergen zu schlichten, von Erosionsrinnen ausgewaschenen „Chomatodromi“ (Erdwege, Feldwege) zu befahren.

Durch das Wilde Mavrovouni. Und plötzlich bist du im Wald.

Fahrt einfach, so weit Ihr Euch traut. Bald wird sich der Wald verdichten, bald dunkel, denn die Buchen und Eichen, die sich in höheren Lagen über die Forstwege verneigen, lassen kaum Licht hindurch. Gelegentlich führt der Feldweg durch einen Bach. Da muss man schauen, ob man sich traut. ADAC rufen, is nich. Man wird bald verstehen, dass der Besitz eines Handys mit GPS sinnlos ist, denn irgendwann gibt es keine Kontrolldaten aus dem Internet, die Dir auf dem Satellitenbild anzeigen, wo Du bist. Und wenn, dann weißt Du auch nur eins: Du bist im Wald. Ganz selten gibt eine Lichtung den Blick frei: „ah, da unten ist das Meer, und wir sind im Wald“. Aber es gibt Bodenpersonal, und das besteht jetzt, im Frühherbst, aus helllila blühende Cyclamen. Arrangiert in Teppichen.. Tausende.

Keine japanische Wellnes-Oase, sondern ein Bachtümpel im Wald von Mavrovouni.

Niucht die Nebelwälder des Himalaya: Mavrovouni im Herbst.

Ob wir wüssten, wo wir seien, fragten uns auch die beiden Förster, denen wir nach Stunden Safari als erste Menschen begegneten, und die uns mit unserem Pickup den Weg versperrten. „Na eben, im Wald“. Blöde Antwort auf so eine Frage, gewiss. Man habe „Anzeige erhalten“, und da sei man halt man Kontrollieren gegangen, hieß es. Da wir aber nun mal kein totes Reh im Auto hatten, ließen sie uns gewähren.

Eigentlich war unter anderem die Suche nach Pilzen unser Sinn. Doch davon später. Ein eigenes Kapitel, wie sonst auch die Frage nach dem Essen, der Kultur im Allgemeinen und den Auswirkungen der „Krise“ insbesondere hier in Thessalien und eben auch in Mavrovouni

Es fehlen Bilder? Es gibt derer zu viele. Ich werde sie einfügen, nach und nach.