Viele der Eingangs bei Komotini schon einmal erwähnten Pomaken leben in wenigen Dörfern und Kleinstädtchen nordöstlich von Stavroupoli. Es ist eine wirtschaftlich abgehängte Region, das schon seit langer Zeit. erst seit webigen Jahren hat sich in Griechenland überhaupt die Ansicht durchgesetzt, dass man sich um die muslimische Minderheit in Nordthrakien kümmern muss – und sie nicht ignorieren darf. Vor über zehn Jahren waren wir schon einmal hier oben in der Gegend – und hatten Gelegenheit, vor Ort mit einigen Bewohnern zu sprechen. In in orange gehaltener junger Imam, aus der Türkei stammend, in Saudi-Arabien ausgebildet, wollte uns erläutern, dass alle Pomaken Türken seien. Der türkische Staat betreibt über die griechische Grenze hinweg so etwas wie Minderheitenindoktrination, worüber sich damals einige ältere Menschen leise beschwerten, insbesondere auch über die arrogante, hochnäsige Art der jungen, orangen Schnösel, die sich erdreisteten, Ihnen den Islam neu zu vermitteln. Extrem verunsichernd war, dass man merken konnte, wie die Turkisierung kräftig fort schritt: Die größte Zahl der Pomaken sprach damals wie heute Pomacko, einen bulgarischen Dialekt, was auch die älteren unumwunden so beschrieben: mit den Bulgaren jenseits der Grenze verstünden sie sich, und ein alter, sehr freundlicher Mann brachte uns ein paar Wörter bei: Kostel für das Haus, Dobre Doshli „Herzlich Willkommen“, „Kak si“ – wie geht es Dir, Voda = Wasser, und oft hört man heute „Da“ für „Ja“. Aber es gibt auch viele türkische Lehnwörter in der Sprache, auf der Straße grüßen sich die Älteren auch mit mit „Maraba“ (Merhaba, türkisch für „Guten Tag“).

Fragt man die Pomaken selbst, insbesondere die Jüngeren, nach ihrer Identität, oder gar nach der Herkunft ihrer Sprache, sagen viele mittlerweile, sie seien Türken, und sie sprächen auch nichts anderes als Türkisch, auch wenn sie pomakisch reden.

Einen interessanten Artikel veröffentlichte dazu vor zehn Jahren die Neue Züricher Zeitung. In der Tat sprechen fast alle hier mindestens drei Sprachen: Griechisch, Pomakisch, Türkisch, dazu kommt noch sehr oft Deutsch, das sie während ihrer Zeit als Gastarbeiter in Deutschland gelernt haben.

Ein sehr alter Mann, der sich mit uns bei unserem ersten besuch vor zehn Jahren unterhielt, lobte die Deutschen sehr. „Damals“ (im zweiten Weltkrieg), „da kamen sie über die Berge, um uns von den Griechen zu befreien. „Sie hatten so wunderschöne Pferde mit glänzendem Fell“. Hintergrund: Nazi-Deutschland war mit Bulgarien verbündet, und dass die Deutschen damals nicht nur schöne Pferde brachten, sondern in Griechenland Massaker ungeheuren Ausmasses anrichteten, dürfte hinlänglich bekannt sein.

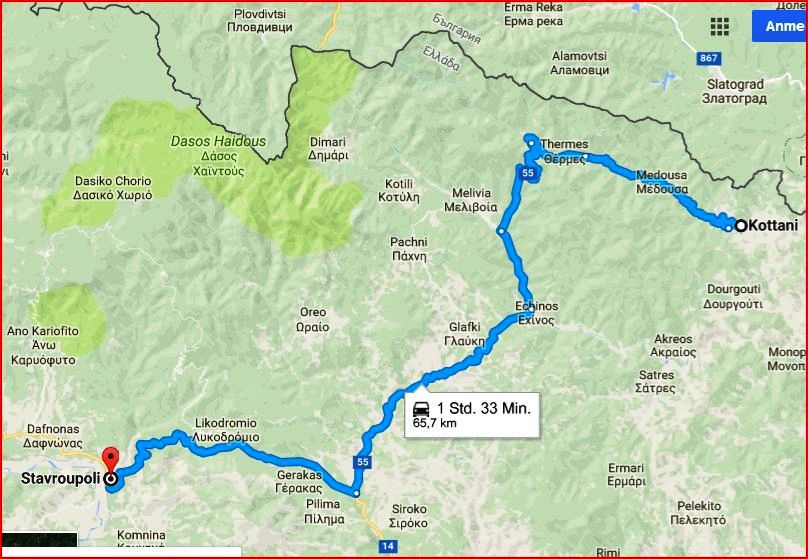

Unsere Fahrt soll dieses Jahr in die Berge nach Echinos, (Pomakisch Schahin, ähnlich Türkisch Şahin) führen, einem Kleinstädtchen mit etwa zweieinhalbtausend Einwohnern. Wie in den umliegenden Dörfern leben sie vom Tabakanbau – das schon seit Jahrhunderten, ihre Erzeugnisse hat die Tabakhändler von Xanthi, bis hin nach Kavala und Thessaloniki, reich gemacht. Der erwirtschaftete Wohlstand kam aber nie in den armseligen Dörfern hier oben an, bis heute nicht. Der karge Boden bietet außer Tabakanbau und etwas Ziegen- und Schafzucht kaum Möglichkeiten. Dafür wird aber jedes Fleckchen der steinigen Erde, selbst auf Verkehrsinseln, in Handarbeit mit Tabakpflanzen besetzt, die mehrfach im Jahr von Hand gehackt und bewässert werden. Jetzt, um diese Zeit Anfang September, ist die Tabakernte in den letzten Zügen. Die kleinen Blättchen, die sukzessive an der Pflanze von unten nach oben reifen, werden täglich neu von Hand gepflückt, auf Drähte gespießt, die dann in langen Girlanden unter Zelten aus Plastikfolie zum Trocken aufgehängt werden. Zum Schluss bleiben von den Pflanzen dann nur noch blattlose Gerippe mit Blüten- und Samenständen.

Die Folienzelte zur Trocknung stehen überall in der Landschaft herum, überall liegt der Plasikmüll herum, und statt mit Zäunen oder Hecken werden auch die Felder und Gärten eingezäunt. mit Plastikfolien. Schön ist das nicht, aber vielleicht praktisch.

Dass hier überhaupt Tabak angebaut wird, liegt an der besonderen Sorte: „Basmas“, ein Orienttabak. Es sind sehr kleine Pflanzen, meistens nur einen halben Meter hoch, es sind die ganz kleinen Brüder des übermannshohen Virginiatabaks, die hier nirgends zu sehen ist. Basmas wird als Würztabak verwendet, er darf – anders als Virginiatabak, nur wenig gedüngt werden, sonst verliert er das Aroma. In herkömmlichen Tabakmischungen wie der „American Blend“ ist Orenttabak zu 5-10 Prozent enthalten, und darin angeblich unverzichtbar. Auch heute noch kommen die wohlhabenden Tabakhändler in die Dörfer, um den Bauern den mühsam erzeugten Tabak abzukaufen, und immer noch sind sie es, die brutal die Preise drücken. Lange Zeit hat die Europäische Union den Tabakanbau hier oben subventioniert – im seltsamen Widerspruch zur Antiraucherkampagne. 2010 war mit der Förderung Schluss. Seit 2014 gibt es jedoch wieder geringe Fördermittel. Alternativen zum Takakanbau existieren in dieser Gegend scheinbar nicht, die geringwertigen Böden lassen bei gleichzeitig großem Angebot an Arbeitskräften und hoher Wertschöpfung pro Fläche wirtschaftlich kaum andere Feldfrüchte als Ausweiche zu. Am Ortseingang von Echinos finden wir eine Kuh, die zwischen einem Arrangement aus Plastikfolien dürres Gras sucht. Wir fotografieren die Szene, ein Mann fragt uns, was wir denn an diesem grausigen Ort schönes fänden – er wartet glücklicherweise keine Antwort ab, sondern beginnt eine Schimpflitanei über den griechischen Staat, der sie immer schon habe hängen lassen, und jetzt, mit der Krise, „haben sie uns einfach vergessen „. Bei aller Armutsromantik, die sich in den Gassen des steil am Berg klebenden Ortes auf den ersten Blick ergeben mag: hier möchte man nicht wirklich leben. Lange suchen wir nach einer Platia, einem Platz, wo man vielleicht einen Kaffee trinken kann, wir werden immer wieder hin und hergeschickt, und finden nichts („Frage nie einen Pomaken nach dem Weg“).

Es stellt sich heraus: es gibt keine Platia. Das was sie Platia nennen, ist eine enge Straße, wo ein paar Opas vor den Läden Kaffee und Tee trinken – will ein Traktor durch, müssen sie Stuhl und Tischchen beiseite räumen, so eng ist die „Platia“. Irgend jemand verrät uns ein Panoramarestaurant über der Spitze des Ortes. Ein zerzauster, alter Hund begleitet uns auf dem steilen Weg durch die Gassen, wo tatsächlich manchmal noch historische, leider verfallene Häuser zu finden sind, der Rest der armseligen Bebauung stammt aus den 1970ern und 80er Jahren.

Selbst die Moscheen, dreie ihrer Zahl, wirken trotz auswärtiger Unterstützung armselig: Vor einiger Zeit muss hier mal ein Vertreter für industrielle glasierte Mosaiksteinchen vorbei gekommen sein, also für solche, wie man sie bei uns aus Schwimmbädern der 1970er Jahre kennt, die auf Drahtgaze fertig angeliefert, dann nur aufgespachtelt werden müssen. Alle Moscheen sind bis zum Minarett herauf mit dem schäbigen Zeug vollgekleistert. Von dem Panoramarestaurant hat man tatsächlich ein Aussicht über das Tal, eine Kopftuchfrau serviert uns einen Frappe, mehr gibts hier oben nicht, ein Junge spielt an ein paar Computern herum,die wohl mal Reste eines Internetcafes gewesen sind. Viele Frauen, auch junge Mädchen tragen hier Kopftücher, damals oft sehr bunt, bei unserem diesjährigen Besuch schienen eher dunkle Töne vorzuherrschen. Die Frau freut sich, dass wir aus Deutschland sind, da hat sie auch mal fünf Jahre gearbeitet. Viel Deutsch kann sie dafür aber nicht. Vor dem Laden wartet der Hund geduldig auf uns, und auf dem Rückwegs durch den Ort weicht er nicht von unserer Seite, dafür werden wir ständig von anderen Hunden angekläfft, was an unserem zotteligen Begleiter liegt, der hier durch fremde Reviere dringt. „Der macht das mit allen Fremden“, sagen uns die Opas auf der Platia sichtlich amüsiert, als wir nach einer Stunde wieder mit dem Tier erscheinen. Der Hund ist also eindeutig xenophil.

- Steht lange leer: das Milch und Konditoreigeschäft warb für seine „Bougatsa“

- Läden in Echinos