13. September, Larissa

So schnell wird wohl kein Weg hinaus führen. Es ist aber gut, dass wir in Larissa sind – in den abgeschnittenen Orten wie Agia und Umgebung in Mavrovouni werden die Lebensmittel knapp. Auch in Larissa schnellen die Preise, insbesondere für Milch und frisches Gemüse, in die Höhe. Die Lieferketten sind unterbrochen, und schlimmer noch: die Gemüsefelder sind überschwemmt oder zerstört. Das Kilo Tomaten kostet weit über zwei Euro, ein Bund Petersilie wird mit 1,50 € gehandelt. Das Trinkwasser funktioniert, es ist sauber, wie die örtlichen Behörden immer wieder versichern – doch über die privaten Fernsehkanäle wird das Gegenteil behauptet : das fördert den Absatz an Einwegwasserflaschen. Die bekommt man, wie an erfährt, in den abgetrennten Ortschaften wie Agia und Agiokampos schon gar nicht mehr.

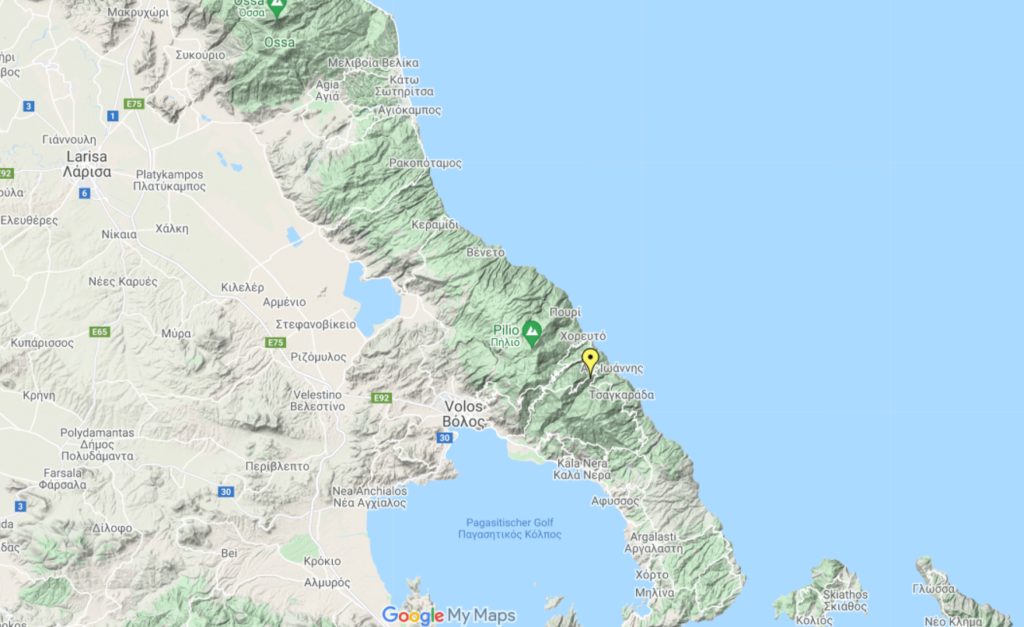

Mittlerweile hat man sich an das Alltagsleben in Larissa gewöhnt, die Hoffnung, dass die Straße nach Osten wieder frei wird, ist gedämpft. Die Informationen sind zwar wirr, denn es gibt keine verlässliche Nachrichtenseite im Netz, alles basiert auf Gerüchten, die über Social Media und besonders über Hörensagen über Telefon verbreitet werden (In Larissa sind mehrere Online-Nachrichten-Plattformen aktiv – aber sie sind in erster Linie mit Werbung zugepflastert, und die Nachrichten sind – offenbar von halb-privaten verfasst – nicht immer zuverlässig. Nach dem klassischen griechischen Frühstück (Toast, Frappe) suchen wir einen Weg auf den südlichen Teil des Pilion. Hierher sind die Wege frei. In Ano Lechonia gibt es den Bahnhof der noch als Museumsbahn betriebene Teilstrecke der Schmalspurbahn Volos-Milies. An Wochenenden kann man hier tatsächlich noch Fahrten mit den restaurierten Zug aus der Zeit der Jahrhundertwende buchen. Heute ist aber kein Betrieb.

Die verfluchte Villa von Ano Lechonia

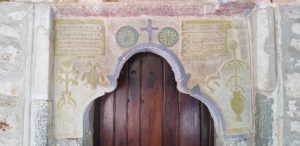

Hier stoßen wir auf eine vefrfallene Villa – sie ist legendär und von finsteren Sagen – und wahren, traurigen historischen Ereignissen – umwoben.

Entworfen wurde die Villa im Stil der französischen (Neo)-Renaissance von einem gewissen Evaristo de Chirico. Der Italiener war unter anderem mit der Planung der griechischen Eisenbahnen der Region beschäftigt, nebenbei baute er Villen für Wohlhabende. Den Namen de Chirico schon mal gehört? Richtig. Der Sohn des Architekten war der bekannte durrealistische Maler Giorgio De Chirico (*1888 in Volos, + 1978 in Rom). Vollendet wurde das Haus kurz vor 1900. Die erste Familie, die sich im Haus niederließ, war die Familie Kontos, Gerüchten zufolge begann es im Haus zu spuken, nachdem eine „giftige“ Eidechse in die Milchkaraffe gefallen war und die drei Kinder der Familie getötet hatte. Andere Legenden berichten von Tuberkulose oder Syphilis, die die Kinder dahin gerafft haben soll.

Auch nach dem Auszug der Familie ging der Schrecken, den das Haus verbreitete, weiter: Während der deutschen Besatzungszeit diente das Gebäude als Hauptquartier der Gestapo. Hier wurde gefoltert und gemordet.. Die letzten Opfer der Gestapo waren zwei Bewohner, die im Dienst der Gestapo gestanden hatten.

1985 wurde das Gebäude von der Gemeinde erworben, mit dem Ziel, hier ein Kulturzentrum einzurichten. Es fand eine Ausschreibung statt, es gab einen Architektenentwurf mit ausführlichen Ausführplanungen. Der Architekt verstarb jedoch, bevor die Pläne eingereicht werden konnten. Man fand einen zweiten Architekten, der die Planungen übernehmen und einreichen sollte – auch er verstarb. Heute ist das Haus nach wie vor eine Ruine. Wahrscheinlich wird ein dritter Projektleiter kaum zu finden sein.

Zurück in Larissa, versuchen wir den Wasserstand an der Ausfallstraße nach Agia zu erkunden. Die alte Brücke über dem Hauptarm des Pinios-Abflusses ist nicht mehr überspült, vier Meter unter ihr strudelt das Wasser des Pinios und von den umliegenden Feldern in Richtung Karla-See.. Das gibt Hoffnung – wenn der Wasserstand hier so weit gesunken ist, müsste doch der Rest des Weges auch frei sein. Ist er aber nicht. Zwischen den Dörfern Elefterio und Gerakari verliert sich die Straße in einer Wasserfläche, eine Polizeisperre steht davor. Wir fragen die Polizisten, ob sie eine Ahnung haben, was weiter passieren wird, und ob sie irgendwelche Umleitungen empfehlen können.. Sie wissen es nicht, niemand weiß irgend etwas – denn eine solche Katastrophe dieses Ausmaßes hat hier seit Menschengedenken nicht stattgefunden. Vielleicht morgen, vielleicht nächste Woche – und vielleicht steigt das Wasser sogar, weil der Karla-See irgendwann voll sei, meinen die Polizisten.

Abends auf dem Balkon – wir sind eigentlich fertig für die Nacht – dringen fröhliche Gesänge unten von der Straße herauf. Es ist schon ziemlich spät in dem Wohnviertel. Aber man kann ja mal sehen, was da gefeiert wird. Im „Chalaro Kafeneion“ (entspanntes Kaffeehaus) einem von Studenten betrieben kleinen Cafe von vielleicht vier Meter Breite und zwanzig Meter Länge, spielt eine improvisierte Laiengruppe traditionelle Rebetika. mit Bousouki und Gitarre. Der Gesang ist sicher verbesserungswürdig – doch der Spaß ist um so größer. Wir bleiben bis Nachts um drei.

14. September: Zoologische Entdeckungen im Überschwemmungsgebiet

Ein weiter Ausbruchversuch am folgenden Tag führt zunächst wieder in Richtung Elefterio. Hier gibt es Feldwege, die etwas erhöht auf einem Damm liegen und nach Sykourio führen, von wo wir uns einen Weg über die Hänge des Ossa nach Agia erhoffen. Auch hier ist nach wenigen Kilometern Schluss.. Über die teils weggerissene Straße springen Fische, manche von ihnen – es sind offenbar junge Forellen – schaffen es tatsächlich, den halben Meter Höhenunterschied des Wasserfalls am Straßenrand zu überspringen und weiter über die Straße hinweg auf die andere Seite zu zappeln.

In einem kleinen Canyon, den die Fluten in die Tomatenfelder gerissen haben, tummeln sich ansehnliche Exemplare von Sumpfschildkröten.

Ein anderer Ausbruchversuch führt nach dem hässlichen Dorf mit dem vielversprechenden Namen „Omorphochori“ (schönes Dorf). Der Ort ist einer der hässlichsten der Gegend, auch hier endet die Straße im Wasser. Zudem versperrt ein von der Flut fortgespülter LKW den Weg.

Auch wenn es zunächst den Anschein hat, wenigstens die Stadt Larissa sei mit dem Schlimmsten davon gekommen – das stimmt nicht. Auf dem Rückweg gelangen wir in das Viertel „Ajos Thomas“. Hier standen die Häuser bis zu zwei Geschossen im Wasser. Die Flut ist hier zurückgegangen, Bulldozer schieben Hausrat, Lehm und Trümmer auf LKW, es riecht bestialisch nach faulem Hochwasser, ein gruseliger Ort. Zwei Streifenwagenbesatzungen nehmen gerade den Fahrer eines Pickups fest wegen des Verdachts der Plünderei.

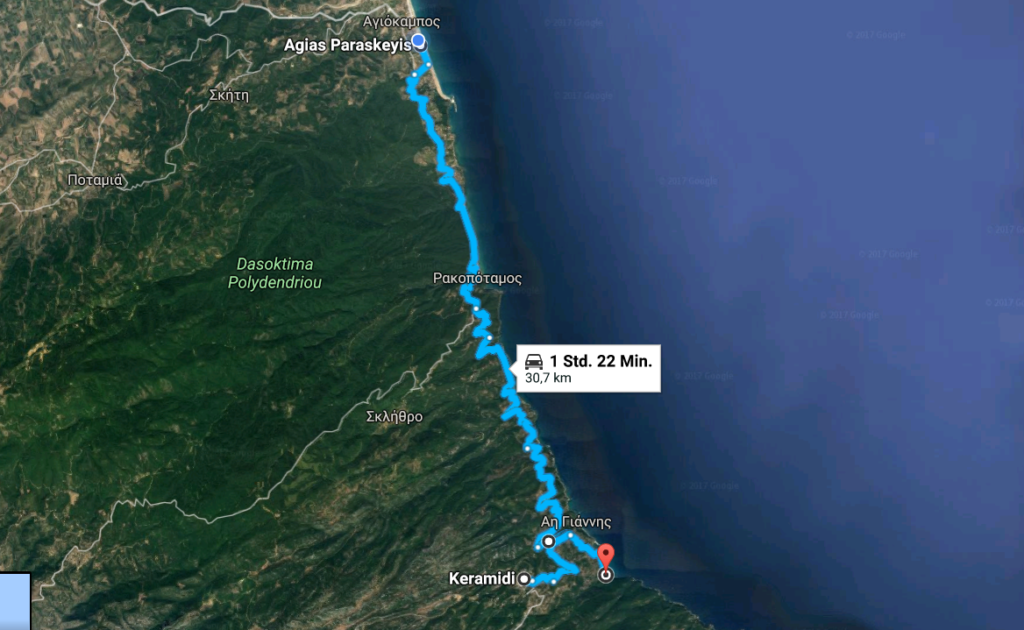

15. September

Das Ende des Urlaubs naht, die Hoffnung schwindet schon langsam, unseren Ferienort zu erreichen, um wenigstens an die Koffer mit den Flugkarten zu gelangen.. Wir rufen die „100“ an, die Informationszentrale der Polizei. Eigentlich wissen die selten etwas, es geht aber tatsächlich jemand ans Telefon. Der Polizist am Telefon meint, die Straße sei immer noch nicht frei. Wir entgegnen, wir hätten gestern Nacht erfahren, dass Fahrzeuge durchgelassen worden seien. Man erklärt uns, das liege in der Verantwortung des Polizeibeamten vor Ort, man würde den Kollegen aber nicht empfehlen, jemanden durchzulassen. Wieder fahren wir hin. Vor uns eine Polizeistreife und ein ca. 600 Meter langes Stück Straße, etwa 40 cm mit Wasser bedeckt. Die Polizisten schauen weg, als einige Leute – auch wir – durchfahren. Immer noch strömt das Wasser hier Richtung Karla See, auch hier hüpfen die Fische über den Weg. Mehrere Lastwagen passieren die Furt Richtung Agia – es wird höchste Zeit. Denn die Lebensmittelvorräte der Kleinstadt und den umliegenden Dörfern sind am Ende.

Kurz vor Agia biegen wir ab, auf einem höher gelegene Weg, der entlang des alten Karla-Sees führt. Bei dem Ort Kalamaki biegen wir ab Richtung Elafos um den Bergkamm Mavrovouni zu überqueren. Von hier oben breitet sich ein beeindruckendes Panorama aus: Von Süd nach Nord, soweit das Auge reicht, erstreckt sich der in der Abendsonne silbrig glänzende, wiedererstandene Karla-See, in der Ausdehnung, wie ihn die antiken Schriftsteller beschrieben haben.

Im Supermarkt in Agia werden Abends kurz vor acht Uhr eilig die Regale wieder aufgefüllt. Eifrige Angestellte ziehen palettenweise Wasserkisten, Käse, Brot, Obst und Gemüse in den Laden, Die teils noch ausgiebigen Lücken in den Regalen zeigen, woran es gefehlt hatte: neben Getränken vor allem Grundnahrungsmittel wie Brot und Nudeln und Milchprodukte.

Das Meer von Agiocampos ist ruhig wie ein See, das graublaue Wasser lädt zum Baden ein. Aber niemand geht hinein. Die Vorstellung, welcher Unrat über die Flüsse und die gebrochene Kanalisation hier ins Meer gespült wurde, nötigt gehörigen Respekt ab.

Diese Schilderung erghebt keinerlei Anspruch irgendwelcher Objektivität – es sind subjektive Erlebnisberichte aus dem Winkel eines Halleschen Reisenden. Eine obketivere Darstellung dieser Katastrophe geradezu historischen Ausmaßes findet man beispielsweise hier sowie in den einschlägigen Medienberichten.